子宮体がんについて

2024年03月01日(金曜日)前回は子宮頸がんについてのお話でした。

子宮がんには頸がんと体がんがあります。今月は体がんについてみていきます。

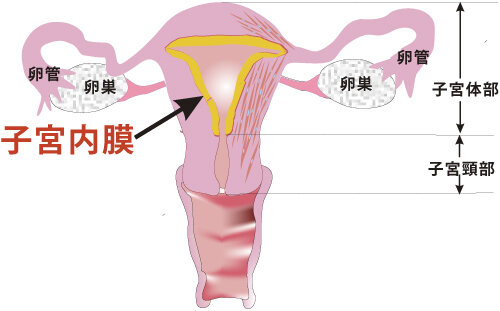

子宮体がんは子宮の体部(赤ちゃんが育つ場所)の内側を被っている子宮内膜から発生するがんで、子宮内膜がんとも呼ばれています。

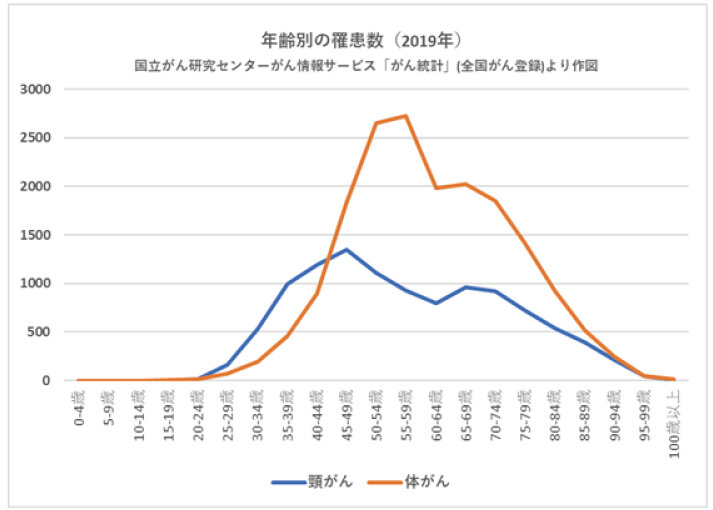

子宮体がんの年齢分布は子宮頸がんよりも高く、子宮頸がんが30~40歳代にピークがあるのに対し、子宮体がんは50~60歳代にピークがあります。近年子宮体がんは子宮頸がん以上に増加しており、体がんと診断される人の数は頸がんの1.7~1.8倍にのぼります。

1.子宮内膜のお話

子宮体がんは子宮内膜から発生します。このため子宮体がんのことを子宮内膜がんとも呼んでいます。

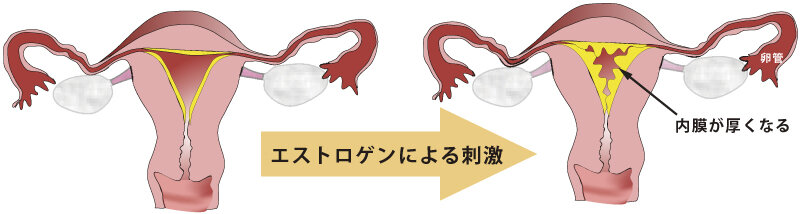

子宮内膜は子宮の内側を覆っている組織で、卵巣で作られる女性ホルモン、特にエストロゲンによって子宮内膜の細胞は分裂してどんどん増えていき(増殖)、内膜は分厚くなります。

ところが排卵後にでるプロゲステロンは内膜の増殖を止める働きと、内膜を妊娠に適した形態に変化(脱落膜化)させる働きがあり、ここへ受精卵がやってきて着床すると妊娠が成立します。

妊娠しなければ排卵から約2週間後には 卵巣のエストロゲンとプロゲステロンの分泌が少なくなり、内膜は全部きれいにはがれて出血(月経)します。また次の周期に備えるわけです。

排卵が起こらない場合はプロゲステロンが分泌されないので、内膜はエストロゲンの作用でどんどん増殖し、分厚くなっていきます。あるところまで分厚くなると子宮の壁にくっついていられなくなり、はがれて不正出血がおこります。

この場合は排卵した後の生理のようにきれいにからっぽになるわけではなく、多少古い内膜が残ります。

また、子宮内膜細胞がどんどん分裂、増殖すると 中には形の変わった細胞(異形細胞)出てくる場合があります。それらは子宮体がんの予備群となります。

2.子宮内膜増殖症ってなに?

子宮内膜増殖症は名前の通り子宮内膜が増殖する(細胞が増えて内膜が厚くなる)状態です。

症状は月経以外の不正出血や、月経の出血量が多くなる過多月経です。排卵がうまく起こらない生理不順の人がなりやすいと言われていますが、規則的に月経がある人でもなる場合があります。子宮内膜増殖症は子宮体がんと関連が深く、特に子宮内膜異型増殖症は子宮体がんの前がん病変と言われています。

卵巣から出る2種類の女性ホルモンのうち、エストロゲンは子宮内膜細胞や内膜腺を増やす(増殖させる)働きがあり、排卵の後に分泌されるもう一方のプロゲステロン(黄体ホルモン)は内膜細胞が増えるのを止める働きがあります。排卵が起こらないと子宮内膜の増殖が止められないため、内膜がどんどん増えて厚くなります。

子宮内膜増殖症の分類

内膜細胞がどんどん増えて内膜が厚くなるのを子宮内膜増殖症と呼びますが、子宮内膜増殖症は細胞の顕微鏡での所見により異型*のない子宮内膜増殖症と子宮内膜異型増殖症/類内膜上皮内腫瘍に分けられています。

類内膜上皮内腫瘍とは2000年に出てきた概念で、子宮内膜異型増殖症と同列ですが、子宮内膜のなかにより腫瘍性の増殖を認めるもので、約3割が子宮体がんに進展すると報告されています。このため子宮内膜異型増殖症/類内膜上皮内腫瘍は子宮体がんの前がん病変とされています。ちなみに異型のない子宮内膜増殖が子宮体がん(類内膜がん)に進展するのは1~3パーセントといわれています。

* 細胞の形や細胞の中の核の形が正常から外れている場合を異型と呼びます

子宮内膜増殖症の診断

診断は腟からの超音波検査で子宮の内膜の厚さを測定します。閉経前の女性で20mm以上、閉経後の女性で5mm以上の厚さがあれば、細いチューブやスプーンのような器具で子宮内膜を少量採取して(生検) 顕微鏡で調べる病理組織検査を行います。

病理組織検査で子宮内膜異型増殖症/類内膜上皮内腫瘍と診断された場合は子宮体がんが隠れていることも多く、内膜をすべて削り取る子宮内膜全面掻爬を行います。子宮内膜全面掻爬は痛みを伴うため、麻酔(静脈麻酔)下に行っています。

子宮内膜増殖症の治療

治療法は異型があるかないかにより異なってきます。

異型のない子宮内膜増殖症はがんになる率は低く、60%は自然に治るため経過観察する場合と、月経不順がある場合はホルモン療法をおこなう場合があります。

子宮内膜異型増殖症/類内膜上皮内腫瘍は自然に治ることは少なく、子宮体がんに移行する可能性が高いため、妊娠の希望がない場合は子宮全摘出術を行います。

妊娠を希望される方や子宮を残したい場合は高容量の黄体ホルモン製剤(メドロキシプロゲステロンアセテート、MPA)の内服を行い、定期的に子宮内膜全面掻爬を行って治療の効果や再発がないことを調べる必要性があります。

黄体ホルモンはエストロゲンの作用を打ち消す働きがあり、子宮内膜を薄くする働きもあります。

このため、海外では子宮内黄体ホルモン放出システム(黄体ホルモンが少しずつ放出される子宮内避妊器具、過多月経の治療に用いられる。製品名は「ミレーナ」)の装着が有用とされていますが、わが国では子宮内膜増殖症に対する保険適応はありません。

3.子宮体がんの症状

子宮体がんの主な症状は不正出血です。出血の量が少ない場合は、おりものに血が混じるとか、褐色のおりものがみられます。特に閉経後の出血は子宮体がんの可能性が高いため早めに診察を受けることをお勧めします。

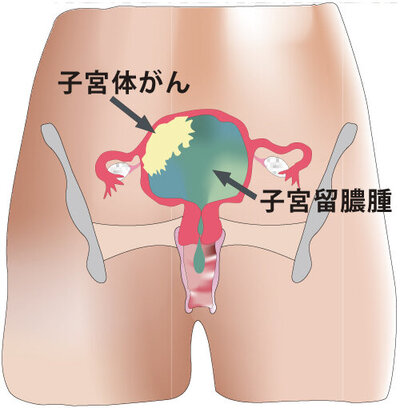

子宮体がんが進行すると子宮の出口(内子宮口)は死んだがん細胞などで詰まってしまい、子宮の中にたまった分泌物が外に排出されなくなります。そこへ細菌が感染すると子宮の中に多量の膿がたまり、子宮が腫れてお腹が張るという症状がでます。これを子宮留膿腫と呼んでいます。

子宮の中に大量の膿がたまると、子宮が収縮してお腹が痛くなり、中にたまっている膿汁が腟から出てきます。子宮留膿腫は中で細菌感染が起こる場合もあり、その場合はおりものに異臭や悪臭がでます。

また子宮体がんの細胞が卵管から腹腔内に漏れて腹腔内で広がると腹水がたまってお腹が張る症状がでます。

なお、子宮留膿腫は子宮体がんには関係のないもあります。

4.子宮体がんになりやすい人の特徴は?

子宮体がんはエストロゲンの過剰状態で発生することが多いため、エストロゲンが過剰になるような次の状態は子宮体がんのリスクが上昇します。

- 生理不順(排卵が起こらないためエストロゲンの効果を打ち消すプロゲステロンが出ない)

- 妊娠・出産経験がない(妊娠中は大量のプロゲステロンが胎盤から出るため体がんになりにくい)

- 肥満 (脂肪でエストロゲンの一種であるエストロンが作られるので脂肪が多いとエストロンも増加)

- 生活習慣病(メタボリックシンドローム) 糖尿病、高血圧、肥満

- 遺伝的要因 リンチ症候群(大腸がんをはじめとして子宮体がん、卵巣がん、胃がんなど他臓器にわたるがんが多発する遺伝性の疾患で、リンチ症候群の女性の20~60%は一生のうちで子宮体がんになると言われています)

5.子宮体がんの臨床進行期分類

他の臓器のがんもそうですが、子宮体がんも進行の度合いによって治療方法が異なります。

子宮体がんは 進行の度合いにより大きく4段階に分けられ(I期~Ⅳ期)、さらに細かく分けられています。

臨床進行期によって治療の方法が異なってきます。

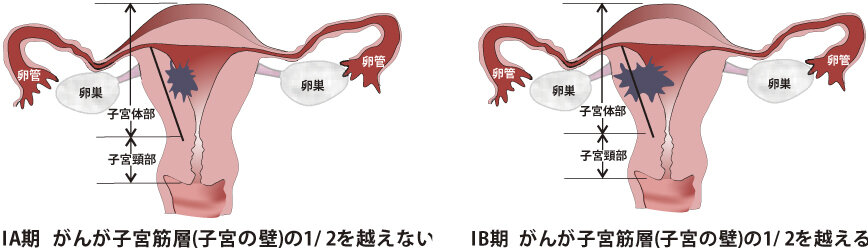

I期

がんが子宮の体部から発生したがんが体部より外に出ていない場合です。子宮の壁への浸潤の深さによりIAとIBに分かれます。

I期のがんはいわゆる早期がんにあたり、5年生存率*は93.6%です。(婦人科腫瘍委員会報告 第60回治療年報より)

*5年生存率とは 同じ病気の同じ進行度の患者さんが5年間その病気で死亡することなく生きられる確率、5年生存率が90%の場合、10人中9人は5年間生きられ、1人は5年以内にその病気で死ぬということになります。

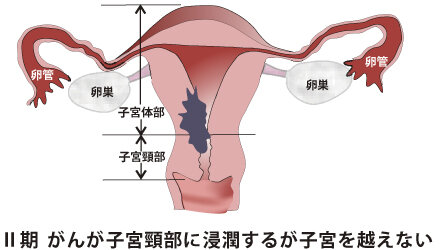

Ⅱ期

がんが子宮体部を超えて 子宮頸部に拡がるが子宮の外には出ていない状態です。5年生存率は85.6%です。

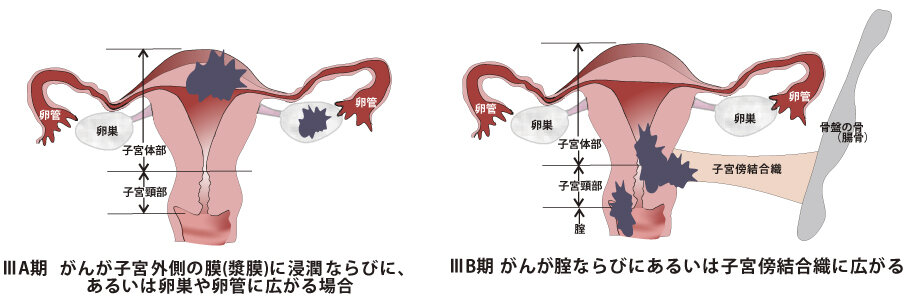

Ⅲ期

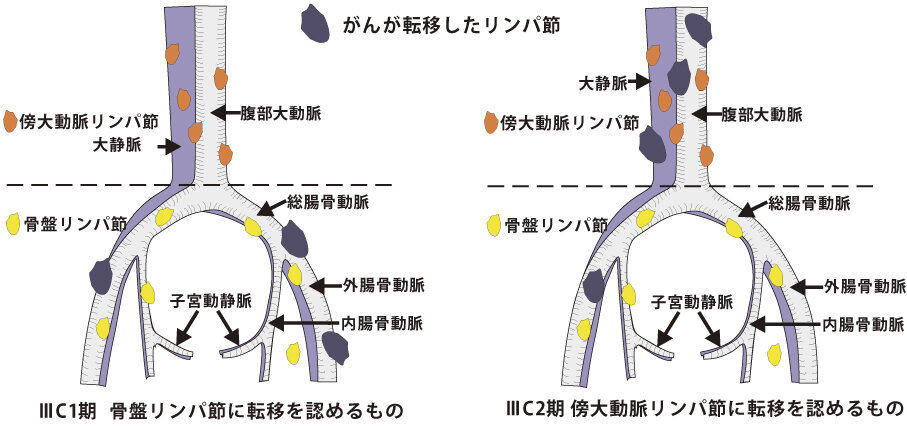

がんが子宮の外に拡がるが小骨盤腔をこえてない、または領域リンパ節(骨盤リンパ節と傍大動脈リンパ節 下図)に転移する場合です。がんの拡がり具合によりⅢA ⅢB ⅢCの3段階に分けられます。

- ⅢAはがんが子宮の外側に顔をだす、ならびにあるいは子宮付属器(卵巣や卵管)に広がる場合です。

- ⅢBは子宮の頸部を超えて腟や子宮傍結合織に広がる場合です。

- ⅢCはリンパ節転移がある場合で、骨盤リンパ節だけに転移しているものはⅢC1、骨盤リンパ節の転移は関係なく傍大動脈リンパ節に転移をしているものはⅢC2になります。

Ⅲ期の子宮体がんは ⅢA ⅢB ⅢC1 ⅢC2押しなべて5年生存率は72.6%です。4人のうち3人は5年間生きられるということです。

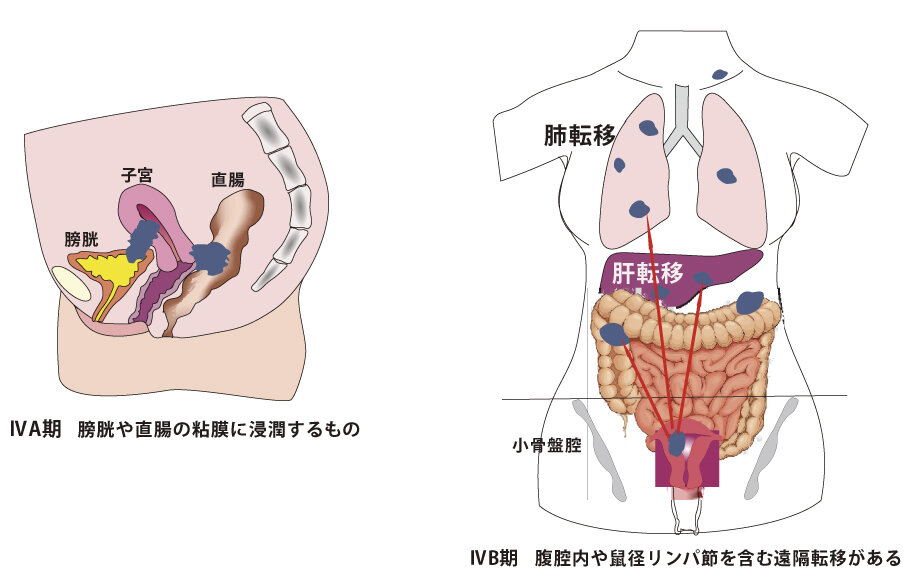

Ⅳ期

がんが明らかに小骨盤腔を超えているか、膀胱や直腸の粘膜に浸潤している場合で肺や肝臓、鼠径リンパ節などの離れた臓器に転移している場合です。

ⅣA期はがんが子宮を通り越して膀胱や直腸まで進展する場合で、ⅣB期は肺、肝臓、骨などの他の臓器に転移している場合です。(下図)

ⅣA期の5年生存率は11.8%、ⅣB期の5年生存率は28.5%と報告されています。

6.子宮体がんの診断

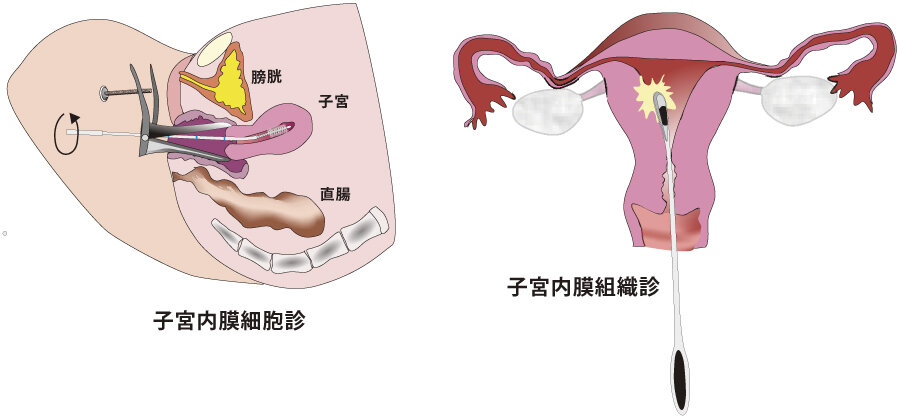

子宮内膜細胞診・子宮内膜組織診

不正出血がある場合や、超音波検査で子宮体がんが疑われる場合はまず外来で子宮内膜細胞診が行われます。子宮の内膜の細胞をブラシや小さな羽のついた器具で採取します。

ブラシや羽が格納された細いチューブを子宮の中に挿入し、内腔でブラシや羽を出して内膜をこすって細胞を採取します。チューブを入れる時や細胞をこすってとるときに痛みを感じる場合があります。

ブラシ等で採取した細胞はスライドグラスに塗り付けて固定し、染色して顕微鏡で調べます。

確定診断は子宮内膜組織診で、子宮の中に細い匙のようなものを挿入して内膜組織を搔きとってきて顕微鏡で調べます。この検査でがんと判明した場合 その組織型*¹や分化度*²がある程度わかります。

子宮内膜をすべてかきとってきて調べる子宮内膜全面搔爬を行う場合は痛みを伴いますので、麻酔をかけて行います。子宮鏡により子宮の中を観察する場合もあります。

画像診断

経腟超音波検査: 腟から細長い超音波プローブを挿入して子宮や卵巣・卵管の様子を調べます。

- CT検査:X線で体の内部を調べます。リンパ節やほかの臓器に転移がないかどうかを調べます。

- MRI検査:磁気で体の断面を見る検査です。がんが子宮の壁(筋肉)のどの程度まで浸潤しているか、直腸や膀胱などの隣接する臓器にがんがひろがっていないかどうか、卵巣に異常があるかどうかがわかります。

*1 組織型について

子宮体がんは組織型によって生存率や再発のリスクが変わってきます。大部分は腺癌ですが、まれに扁平上皮癌や肉腫がみられます。腺癌のなかでいちばん多い組織型は類内膜がんで、そのほか、漿液性がんや明細胞がんなどがあります。漿液性がんや明細胞がんは類内膜がんに比べて再発のリスクが高いとされています。

*2 分化度について

子宮体がんの組織型で一般的な類内膜がんはその構造によって3段階に分けています。G(グレード)1(高分化型)は正常の子宮内膜腺が示すような分泌腺の構造を保っており(これをよく分化していると表現します)、比較的おとなしいがんです。それに対し、G2(中分化)やG3(低分化)は分泌腺の構造は消えていきがん細胞が規則性のない状態でならんでいます。分化度が低いほど(低分化がんや未分化がん)がんの悪性度は高くなり、再発のリスクも上昇します。

人間に限らず動物はすべて1つの受精卵から命がはじまります。受精卵はその後どんどん分割(細胞分裂)していき、各臓器を形作っていきます。初めの1つの受精卵はどんな臓器にでもなることができる性質をもっており、これを分化していない(未分化)と言います。細胞分裂が進んで例えば神経に肝臓になった細胞はもはや皮膚やほかの臓器にはなれません。このことを分化していると言います。

がんにも分化しているがんと分化していないがんがあり、よく分化したがんは正常の組織の構造が保たれています。

7.子宮体がんの治療

(1)手術療法

基本の術式は子宮全摘出術と両側付属器切除術(両側の卵巣と卵管を摘出)です。

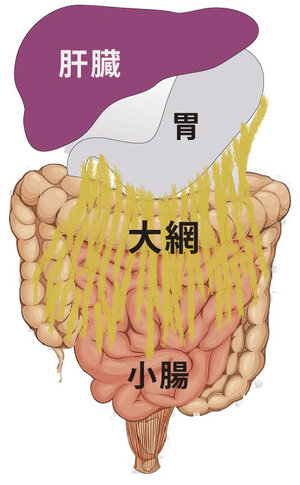

子宮体がんの進行の度合いによって後腹膜リンパ節の郭清(骨盤リンパ節と傍大動脈リンパ節)や大網切除*³を追加します。

子宮頸部までがんが浸潤している場合は子宮頸がんと同様の広汎子宮全摘出術や準広汎子宮全摘出術が行われます。広汎子宮全摘出術は術後に排尿障害(尿がでにくくなる)などの後遺症が残ることがあります。

子宮体がんの卵巣転移は1期で5%、2期では17%と報告されており、卵巣は原則として摘出しますが、年齢が若い場合で卵巣の温存を希望される場合はIA期でG1(高分化型)の場合に限って再発や転移のリスクを理解していただいた上で卵巣を摘出しない手術方法を選択しています。

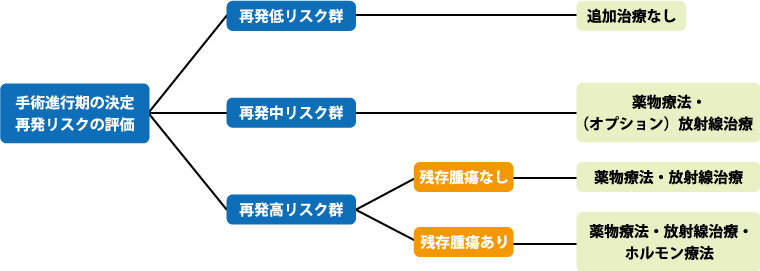

手術後に病理組織検査によってがんがどこまで進んでいるか、組織型や分化度により手術後の再発のリスクを評価します。再発のリスクは低、中、高と3段階に分けられ(図)、再発のリスクが低い場合は手術後の追加治療を行わず、再発のリスクが中等度または高い場合は薬による治療や放射線療法などが選択されます。

*3 大網とは胃の下(大彎側)からエプロンのように垂れ下がっている腹膜で脂肪と血管が豊富にあります。免疫を担当する細胞も豊富にあり、炎症を抑える働きがあります。

大網は血管が豊富で網の目のように広がっているので腹腔内にただよっているがん細胞が大網にひっかかると豊富な血管から栄養をもらってどんどん増殖して大きくなります。

うすくてひらひらした大網は増殖したがんによって硬くて分厚い腫瘍になり、これを大網ケーキと呼んでいます。

腹腔内をただよって大網に転移するのは卵巣がんが代表的ですが、子宮体がんも卵管を通ってがん細胞が腹腔内にこぼれるため大網転移をきたす場合があります。

(2)薬物療法

化学療法剤(抗がん剤)

手術で完全に腫瘍が切除され(残存腫瘍なしの場合)、手術後の再発リスク評価で再発リスクが低い場合は術後の補助治療は必要ないとされていますが、再発リスクが中~高い場合は、再発を減らすために術後の補助療法として化学療法が行われます。(術後補助化学療法)

使用される化学療法剤(抗がん剤)はドキソルビシン+シスプラチン(AP療法)もしくはパクリタキセル+カルボプラチン(TC療法)です。どちらの治療法も点滴による治療です。

これらの薬剤は細胞の中に入り込んでDNAやその他の細胞内器官に作用して細胞分裂を妨害してがん細胞をやっつけますが、正常の細胞にも作用するため、さまざまな副作用がでます。

嘔気(むかつき)嘔吐、食欲不振、下痢、便秘などの消化器症状や手足のしびれ、脱毛などは高い頻度で起こります。自覚症状はなくても血液検査で白血球や赤血球、血小板の数が減少し、感染に弱くなったり、出血しやすくなったりします。

AP療法ではドキソルビシンは心毒性(心臓に対する副作用)が、シスプラチンは腎毒性(腎臓に対する副作用)があるため、副作用の比較的少ないTC療法が選択されることが多いです。

子宮体がんが進行して手術で切除ができない場合や、手術で完全にがんを切除できず残存腫瘍がある場合、また再発した場合にも化学療法が行われます。使用する薬剤は術後補助化学療法に用いられるAP療法やTC療法ですが、再発がんの場合で以前に使用した抗がん剤が効かなくなった場合は後述する免疫チェックポイント阻害剤と分子標的治療薬の組み合わせを使用する場合もあります。

黄体ホルモン製剤

子宮体がんは女性ホルモン(卵胞ホルモン/エストロゲン)に依存して進行するケース(高分化型腺癌G1)が多く、子宮内膜に対するエストロゲンの作用を打ち消す目的で黄体ホルモン製剤を使用します。

黄体ホルモンは飲み薬で、子宮内膜を委縮させる働きがあり、大量の黄体ホルモンはがん細胞の増殖も抑制することが知られています。

ホルモン療法を選択するケースは妊娠を希望する高分化型の腺癌と、手術ができないくらい進行している、もしくは治療後に再発した高分化型の腺癌の2つです。

妊娠を希望する女性で子宮内膜異型増殖症と高分化型(G1)の子宮体がんでは黄体ホルモン療法をおこないながら、3~6カ月に1回は子宮内膜掻爬を受け、病変がなくなっているか、再発していないかを調べる必要性があります。

ただし、子宮を温存しての黄体ホルモン療法は子宮摘出した場合に比べて明らかに再発のリスクが高く、再発した場合は子宮の摘出が原則となっています。

高容量黄体ホルモン療法はメドロキシプロゲステロン酢酸エステルという薬剤が使われますが、この薬は重大な副作用として血栓症(血管のなかで血の塊ができる)があります。脳梗塞、心筋梗塞、肺塞栓、腸間膜血栓症等の重篤な疾患をひきおこすことがありますので、血栓症を起こしやすい下記の人は使用できないことになっています。

- 手術後1週間以内

- 脳梗塞、心筋梗塞、血栓性静脈炎等の血栓性疾患又はその既往歴の方

- 動脈硬化症

- 心臓弁膜症、心房細動、心内膜炎、重篤な心不全等の心疾患のある方

- ホルモン剤投与中(黄体ホルモン、卵胞ホルモン、副腎皮質ホルモン等)

また、高血圧、糖尿病、肥満の場合も血栓症をひきおこすリスクがありますので注意して使用しなければなりません。

免疫チェックポイント阻害剤 / 分子標的治療薬

どちらも今までの化学療法剤(抗がん剤)と違う新しい癌治療薬剤です。

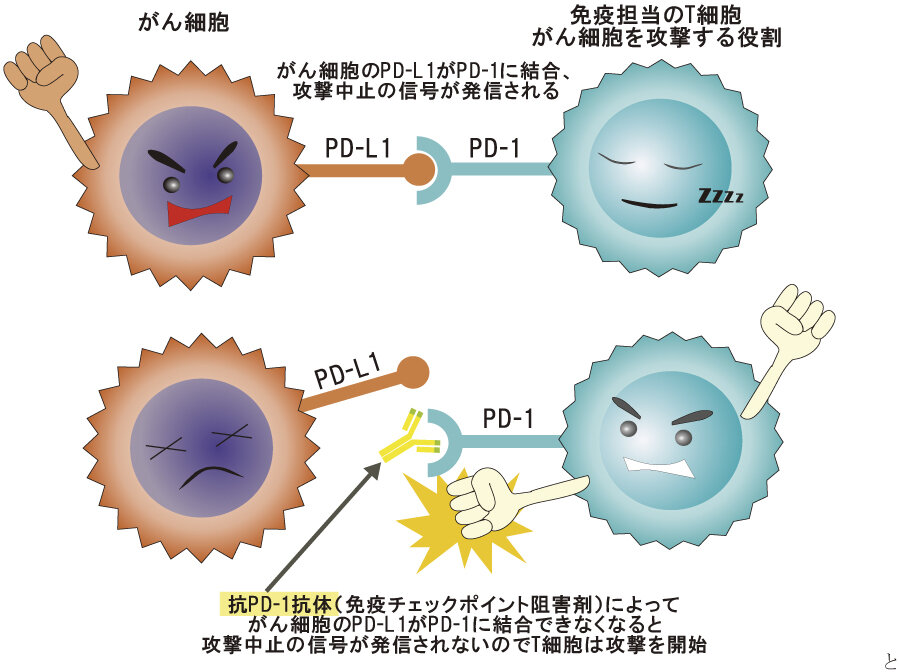

免疫は体の中に自分と異なるものが入ってきたとき(ウイルスや細菌など)これをやっつけようとする体の仕組みです。免疫細胞が暴走して自分の組織や細胞を傷つけることがあり(自己免疫疾患、リウマチや膠原病)、そのような場合はT細胞にある免疫チェックポイント(PD-1)を作動させることにより過剰攻撃が起こらないようなしくみになっています。

がん細胞は正常な自分の細胞と異なっているため、異なっていると認識できれば白血球(T細胞)が攻撃することができるのですが、免疫チェックポイントを利用してT細胞からの攻撃を逃れているのです。そこで白血球の免疫チェックポイントを作動させないようにする薬(抗PD-1抗体)を投与すると、T細胞はがん細胞が攻撃対象であることを認識でき、がん細胞への攻撃が開始できます。この薬剤が免疫チェックポイント阻害剤で、子宮体がんにはキイトルーダ(一般名はペンブロリズマブ)という薬剤を使っています。点滴静脈内投与の薬剤で3週間または6週間に1回点滴を行います。

ちなみにPD-1は2018年にノーベル医学・生理学賞を受賞した京都大学の本庶佑先生が発見したT細胞の表面にある免疫チェックポイントです。

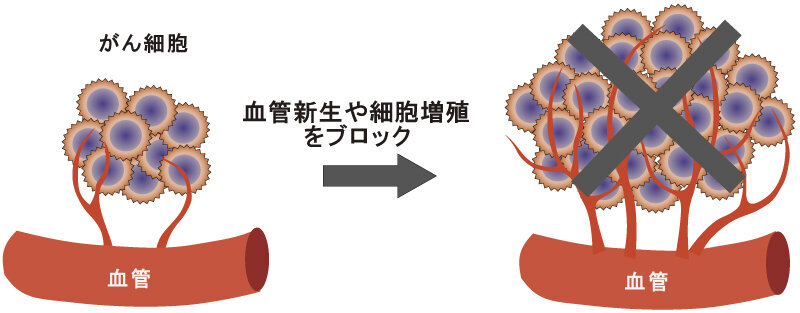

分子標的治療薬はがん細胞が持っている特定の分子(遺伝子や受容体などのたんぱく質)を標的としてがん細胞がどんどん増殖できないような環境を作り出す薬剤です。分子標的治療薬はいろいろありますが、子宮体がんに使用される薬剤はレンビマ(一般名:レンバチニブ)という薬剤でがん細胞が作り出す血管内皮細胞増殖因子(VEGF)や線維芽細胞増殖因子(FGF)、そして増殖にかかわる信号の伝達にかかわるRETと呼ばれるたんぱく質をブロックすることにより、がん細胞が新しい血管を作ってどんどん大きくならないように、また増殖のシグナルによってどんどん増えていかないようにします。

レンビマは飲み薬で毎日服用します。

子宮体がんの治療には免疫チェックポイント阻害剤のキイトルーダと分子標的治療薬のレンビマを組み合わせて使用します。

この治療は、主に手術をうけて、化学療法をおこなったあとに再発を起こした子宮体がんやがんが進行して手術ができない場合に使用されます。

放射線療法

子宮体がんの放射線療法は1) 術後補助療法として行う場合、2) 再発腫瘍の治療として行う場合、そして3) 手術ができないほど進行している子宮体がんや再発がんの痛み等の症状をやわらげる目的(緩和医療)で行います。がんの骨転移により骨の痛みがある場合、放射線を当てることによって疼痛を軽減できます。

欧米では術後の補助療法として放射線療法が選択されることが多く、再発中~高リスク群において術後放射線療法は再発を減らす効果があることが確認されています。

我が国では術後補助療法として放射線治療が選択されることは少なく、ほとんどの施設が化学療法を選択しています。これはわが国では手術の際に後腹膜リンパ節郭清がきちんと行われ、腟も十分切除しているからです。

放射線療法は体の外から放射線を照射する外照射、腟や子宮の入り口に放射線を出す線源をいれて行う腔内照射、そして小さな線源を針などを介してがんの組織に刺して照射する組織内照射があります。全骨盤照射は体の外側から、腔内照射は子宮を摘出した後の腟のなかに放射線を出す線源を入れて行います。

放射線治療は全身状態が悪い場合や合併症や高齢のため手術ができない人に対しても行うことができますが、放射線治療特有の副作用や後遺症があります。

放射線治療中や治療終了直後に見られる副作用は、吐き気やだるさ(つわりのような症状と言われます)、皮膚炎、下痢、そして血液検査でしかわからない白血球数の減少・貧血などがあります。

外照射は骨盤の広い範囲に放射線が照射されるため、卵巣にもかなりの量の放射線があたり、卵巣の機能は廃絶します。閉経前の若い人にとって卵巣はホルモンを出すことができなくなってしまい、妊娠も不可能となり、更年期障害の症状が出現します。閉経後の人はもともと卵巣が働いていないため、さらに更年期障害がひどくなるということはありません。

放射線治療終了後数カ月から1~2年で現れてくる晩期合併症に放射線膀胱炎(血尿や頻尿、残尿感、排尿痛など)や放射線直腸炎(血便、下血)があります。最近は患部以外の場所にあたる線量を減らせるようになってきているので、以前ほど放射線膀胱炎や放射線直腸炎がおこる頻度は高くありません。

なお、当院では放射線治療を行う装置は導入しておりませんので、放射線治療はできません。

加藤 淑子 (かとう よしこ)

産婦人科 顧問産婦人科・周産期センター

ポスト

ポスト